ZBlog

Die Bibliothek Conrad Ferdinand Meyers digitalisiert: eine Spurensuche

30. Januar 2025

In Conrad Ferdinand Meyers Bibliothek stöbern? Sie sind herzlich dazu eingeladen! Welche Bücher besass der grosse Schweizer Schriftsteller? Was war seine Lieblingslektüre? Mit welchen Stellen in seinen Werken war er nicht zufrieden? Welche Ideen für sein eigenes Schreiben gewann er beim Lesen? Diese und weitere Fragen können Sie nun von Ihrem eigenen Schreibtisch aus erforschen.

Pünktlich zum Jubiläumsjahr des 200. Geburtstags von C.F. Meyer (1825-1898) hat die Zentralbibliothek nämlich die Privatbibliothek, die sich im Conrad Ferdinand Meyer-Haus in Kilchberg befindet, digitalisiert und im Netz bereitgestellt. Fast zwei Jahre lang wurden mehr als 1’500 Bücher in Tranchen – das Museum sollte natürlich nicht über einen längeren Zeitraum ganz leergeräumt sein – in die ZB transportiert, dort wo nötig restauriert, neu katalogisiert, digitalisiert, die Digitalisate aufgeschaltet und die Bücher dann wieder zurückgebracht.

Auf der Plattform für alte Drucke e-rara.ch kann die digitale Privatbibliothek nun hier aufgerufen werden. Sie reiht sich damit in eine immer grösser werdende Anzahl von bereits von der ZB digitalisierten Privatbibliotheken grosser Zürcher Persönlichkeiten von Aretius bis Zwingli ein.

C.F. Meyers Arbeitszimmer in Kilchberg

Die physische Privatbibliothek von Conrad Ferdinand Meyer befindet sich auch heute noch im ehemaligen Arbeitszimmer des Dichters in seinem Haus an der Alten Landstrasse 170 in Kilchberg, das er mit seiner Frau Luise Meyer-Ziegler und der gemeinsamen Tochter Camilla Meyer seit 1877 bewohnt hatte, und in dem Frau und Tochter nach C.F. Meyers Tod 1898 weiter verblieben.

Luise Meyer-Ziegler starb 1915, ihre Tochter 1936, woraufhin das Arbeitszimmer mitsamt der Bibliothek des Schriftstellers als Ganzes der Zentralbibliothek Zürich vermacht wurde.

Die Zentralbibliothek hat die Privatbibliothek des Dichters im Arbeitszimmer belassen, da dieses als Schaffensraum des Schriftstellers einen musealen Wert besitzt. Das Conrad Ferdinand Meyer-Haus wurde 1943 von der Gemeinde Kilchberg erworben und ist bis heute Gedenkstätte und Museum für den grossen Schweizer Dichter.

Das Arbeitszimmer mit diversen Utensilien wie einer ledernen Schreibmappe, einem Vergrösserungsglas oder einer Petrolstehlampe befindet sich dabei in dem Zustand, wie der Dichter es in den gut zwanzig Jahren, in denen er das Haus bewohnte, benutzt hatte. Die Privatbibliothek aber, die erst 1936 in den Besitz der Zentralbibliothek kam, ist zwar annähernd, jedoch nicht exakt in dem Zustand, wie der Schriftsteller sie hinterlassen hat, da C.F. Meyers Frau und Tochter nach seinem Tod noch mehrere Jahrzehnte in dem Haus wohnten und in dieser Zeit auch ihre eigenen Bücher in die Bibliothek aufnahmen. Auch nach dem Tod des Dichters erschienene, teilweise fremdsprachige Belegexemplare von C.F. Meyers Werken sowie Bücher über den Dichter wurden von seiner Familie gesammelt; diese, sowie einige wenige Werke mit handschriftlichen Anmerkungen, hat die Zentralbibliothek jedoch unmittelbar nach Camilla Meyers Tod 1936 in die ZB überführt. Zudem nahm Camilla Meyer 1912 nach dem Tod von Betsy Meyer, der Schwester des Dichters, die nachweislich eine wichtige Rolle im Schaffensprozess der Werke ihres Bruders innehatte, einen Teil deren Nachlasses in die Bibliothek ihres verstorbenen Vaters auf, sofern dieser eindeutig zu C.F. Meyers Werk in Bezug stand.

Die Privatbibliothek

Diese bewegte Bestandsgeschichte wirft die Fragen auf: was kann uns die Bibliothek, so wie wir sie heute vorfinden, noch über die Arbeitsweise, den Umgang mit Büchern und die Lesegewohnheiten von Conrad Ferdinand Meyer sagen? Welche Erkenntnisse können wir aus der Zusammenstellung der Bücher gewinnen? Und: welchen Mehrwert bringt eine Digitalisierung des gesamten Inhalts der Bibliothek?

Die im Arbeitszimmer des Autors verbliebene Bibliothek besteht aus 1'513 Bänden resp. 1’105 Werken, da viele mehrbändige Werke darunter sind. Ins Magazin der ZB überführt wurden 208 Werke, und neun Werke, die handschriftliche Anmerkungen enthalten, befinden sich in der Handschriftenabteilung der ZB. Im Ganzen handelt es sich somit um einen Bestand von 1'322 Werken resp. 1'730 Bänden.

Der Bestand umfasst vorwiegend deutschsprachige und sehr viele französischsprachige Bücher sowie einige italienisch- und englischsprachige, lateinische und altgriechische Werke und sogar zwei ungarische Titel. Ein grosser Teil davon sind zeitgenössische Werke zur Geschichte, denen C.F. Meyer viel Hintergrundwissen für sein eigenes Schaffen entnommen hat. Auch viele Werke der klassischen Literatur befinden sich in der Bibliothek, ebenso eine grosse Anzahl zeitgenössischer Belletristik.

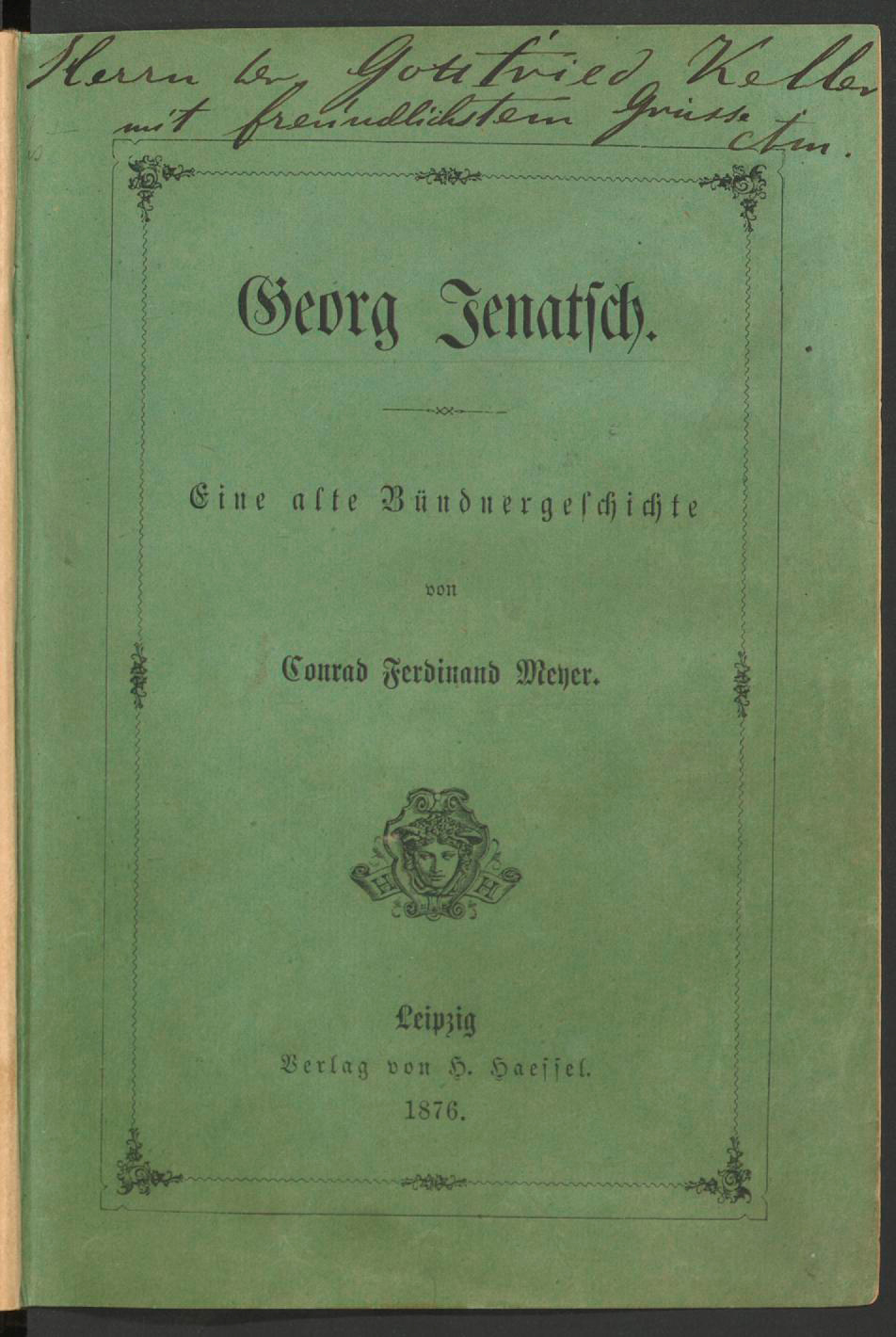

Von den vielen Werken der zeitgenössischen Belletristik enthalten 355 eine persönliche Widmung des jeweiligen Autors oder der jeweiligen Autorin, das heisst, sie wurden C.F. Meyer als Geschenke überreicht und bilden wohl nicht in jedem Fall den persönlichen Lesegeschmack des Dichters ab. Darunter befinden sich Widmungen von Julius Rodenberg, Mathilde Wesendonck oder Carl Spitteler. Eine Lücke fällt besonders auf: Obwohl die beiden grossen Schweizer Dichter Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer zur gleichen Zeit in und bei Zürich wohnten und beide viele Werke voneinander besassen, findet sich in Meyers Bibliothek kein einziges Exemplar von Kellers Werken, das Keller für Meyer signiert hätte – in Kellers Bibliothek hingegen befinden sich drei Bücher von Meyer mit persönlicher Widmung an Keller.

1001 Werke in C.F. Meyers Bibliothek tragen das Exlibris von C.F. Meyer (48 das von Camilla Meyer, neun das der Schwester Betsy Meyer), das jedoch erst nach dem Tod des Dichters angebracht wurde. Unter ihnen befinden sich auch Bücher, die noch von C.F. Meyers Eltern stammten. Auch enthält ein Buch ein Exlibris von C.F. Meyer, das nachweislich nicht aus seinem Besitz stammt. Obwohl Letzteres eine Ausnahme darstellen dürfte, so zeigt sich doch, dass nicht alleine aus den Exlibris der C.F. Meyer-Bibliothek geschlossen werden kann, dass diese Bände ganz sicher vom Dichter erworben, gelesen oder gar für seinen eigenen Werkprozess verwendet wurden. Nur 53 Bücher der Bibliothek sind mit handschriftlichem Besitzeintrag von C.F. Meyer versehen, jedoch waren mit Sicherheit viel mehr in seinem direkten Besitz. Andererseits hat Meyer nachweislich für seine Recherchen sehr viele Bücher aus der Stadtbibliothek Zürich ausgeliehen und somit nicht selbst besessen. So ist von den Quellen, die C.F. Meyer für seine eigenen Werke konsultiert hat, nur etwa ein Drittel in der Meyer-Bibliothek vorhanden. Dennoch verraten uns die vorhandenen Bände und die Spuren darin so einiges über den Dichter und seine Lesegewohnheiten sowie seinen Schreib- und Denkprozess. Die Digitalisierung bietet nun die Möglichkeit, diese Prozesse nachzuverfolgen.

C.F. Meyers Umgang mit seinen Büchern

C.F. Meyer scheint nicht sehr viel Wert auf kostbare Buchausgaben gelegt zu haben, da seine Bibliothek nur wenige wertvolle Ausgaben enthält. Dazu gehören ein militärtheoretisches Werk von Flaminio della Croce von 1617, Luthers Tischreden in einer Ausgabe von 1621, eine Luxusausgabe der Werke Machiavellis von 1782 sowie eine Montaigne-Ausgabe von 1783.

Eine wertvolle Ausgabe, die sich heute in der C.F. Meyer-Bibliothek befindet, nämlich Dantes «Convivio» von 1531, hat der Dichter zu seinen Lebzeiten sogar verschenkt, wie der Grusstext C.F. Meyers auf einem dem Buch beigelegten Kärtchen an Adolf Frey beweist: «[…] dafür bescheere ich Ihnen das Convivio von Dante in einer ziemlich seltenen Ausgabe, welche ich unter meinen Büchern entdeckt habe.» Das Buch kam wieder in die Kollektion, da Adolf Freys Neffe es 1943 der ZB als Geschenk zurückgab. Diesen wenigen wertvollen Ausgaben gegenüber stehen knapp 100 Werke, die Meyer in billigen Reclam-Ausgaben besass. Der Rest der Bibliothek besteht aus gängigen zeitgenössischen Handelsexemplaren.

Aus Gebrauchsspuren lässt sich ablesen, welche Werke C.F. Meyer besonders viel benutzt hat. Ganz besonders abgegriffen ist eine Ausgabe des Neuen Testaments von 1854 in der Übersetzung von Martin Luther. Ebenfalls sehr abgenutzt ist eine Ausgabe von Titus Livius’ «T. Livii ab urbe condita libri», das C.F. Meyer wohl bereits als Schulbuch besessen hatte, und in dem sich auf einigen leeren Blättern Entwürfe für Gedichte des Autors finden:

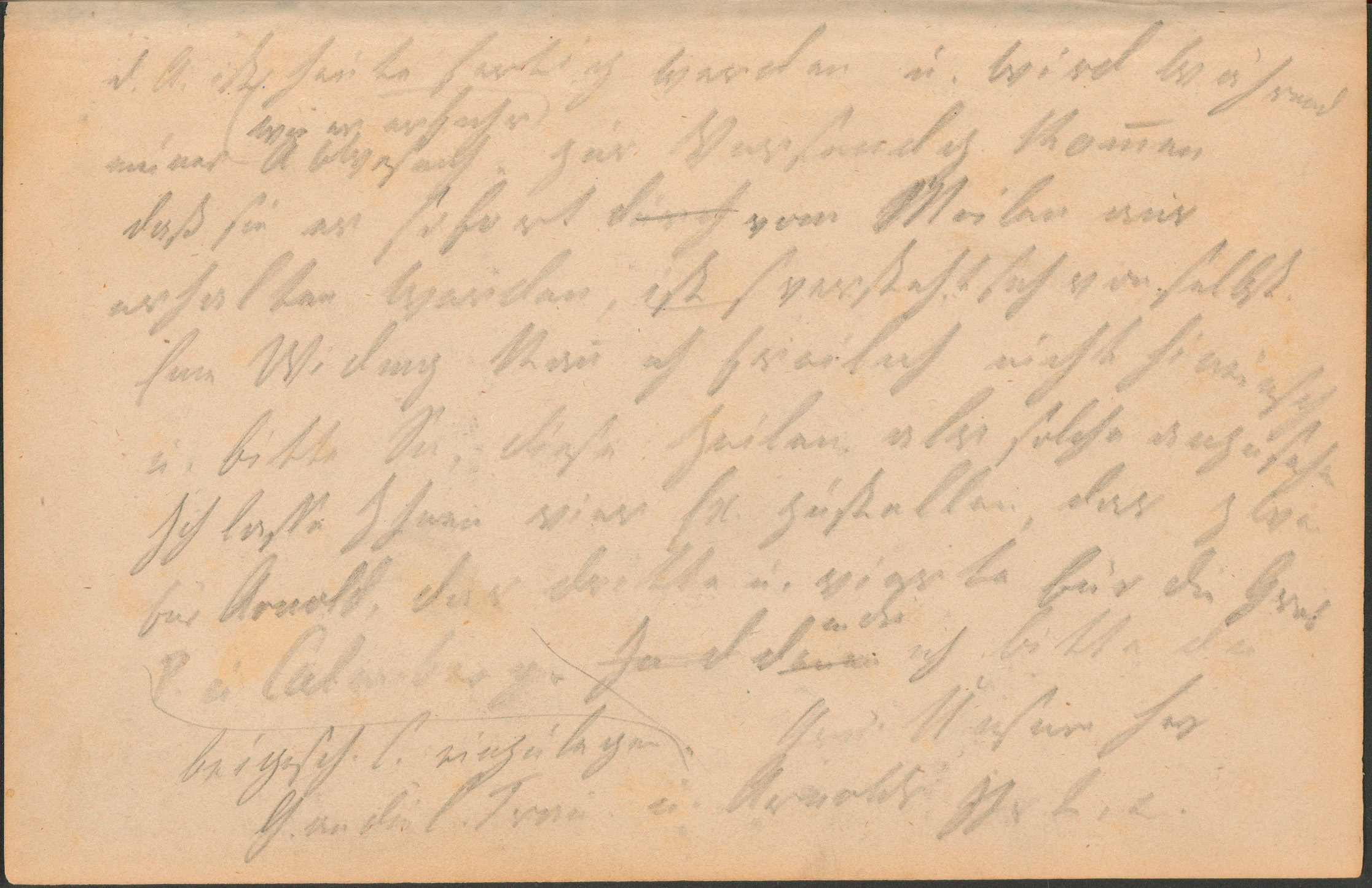

Dass C.F. Meyer nicht zimperlich mit Werken seiner Bibliothek umging, zeigt ein interessanter handschriftlicher Eintrag in einer Ausgabe von Goethes Sämtlichen Werken, in dem in Band 2 auf dem Vorsatzblatt ein Entwurf für ein Szenarium eines Jenatsch-Dramas überliefert ist:

Auch Druckausgaben seiner eigenen Werke hat er für Notizen benutzt. So finden sich auf den Vorsatzblättern einer Ausgabe von «Zwanzig Balladen von einem Schweizer» Entwürfe zu Briefen, u.a. an den Theologen und Bibelforscher Gustav Adolf Wislicenus und den Theologen und Schriftsteller Johann Gottfried Kinkel:

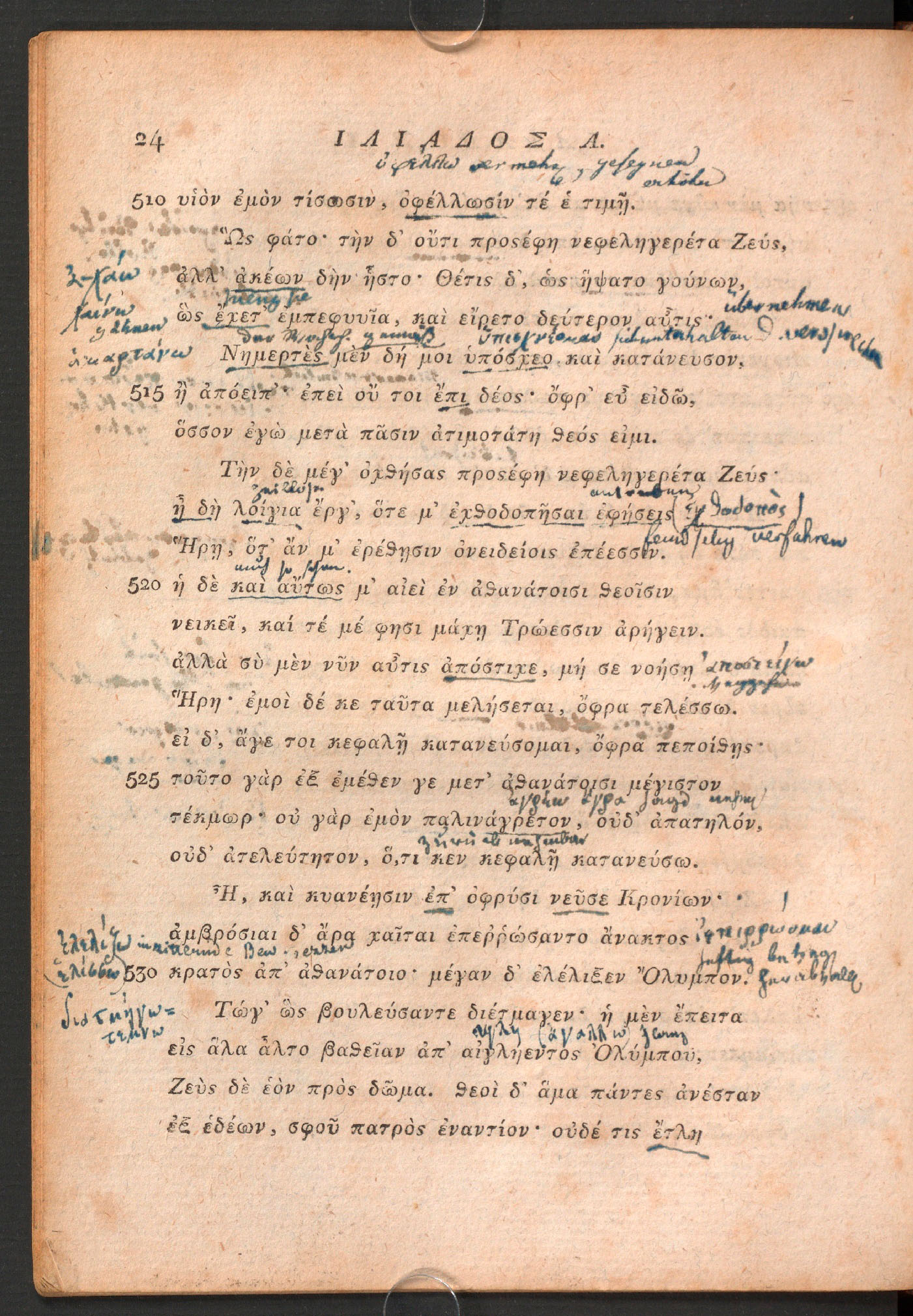

Dieser Usus, in Bücher hineinzuschreiben, zeigt sich bereits beim Vater C.F. Meyers, Ferdinand Meyer (1799-1840), von dem sich viele Bücher in der Arbeitsbibliothek C.F. Meyers befinden; so sehen wir beispielsweise in einer Homer-Ausgabe von 1804-1807 eine Zeichnung mit der Datierung 1812, die Ferdinand als 13-Jähriger ins Buch hineingekritzelt hatte, sowie zahlreiche handschriftliche Notizen:

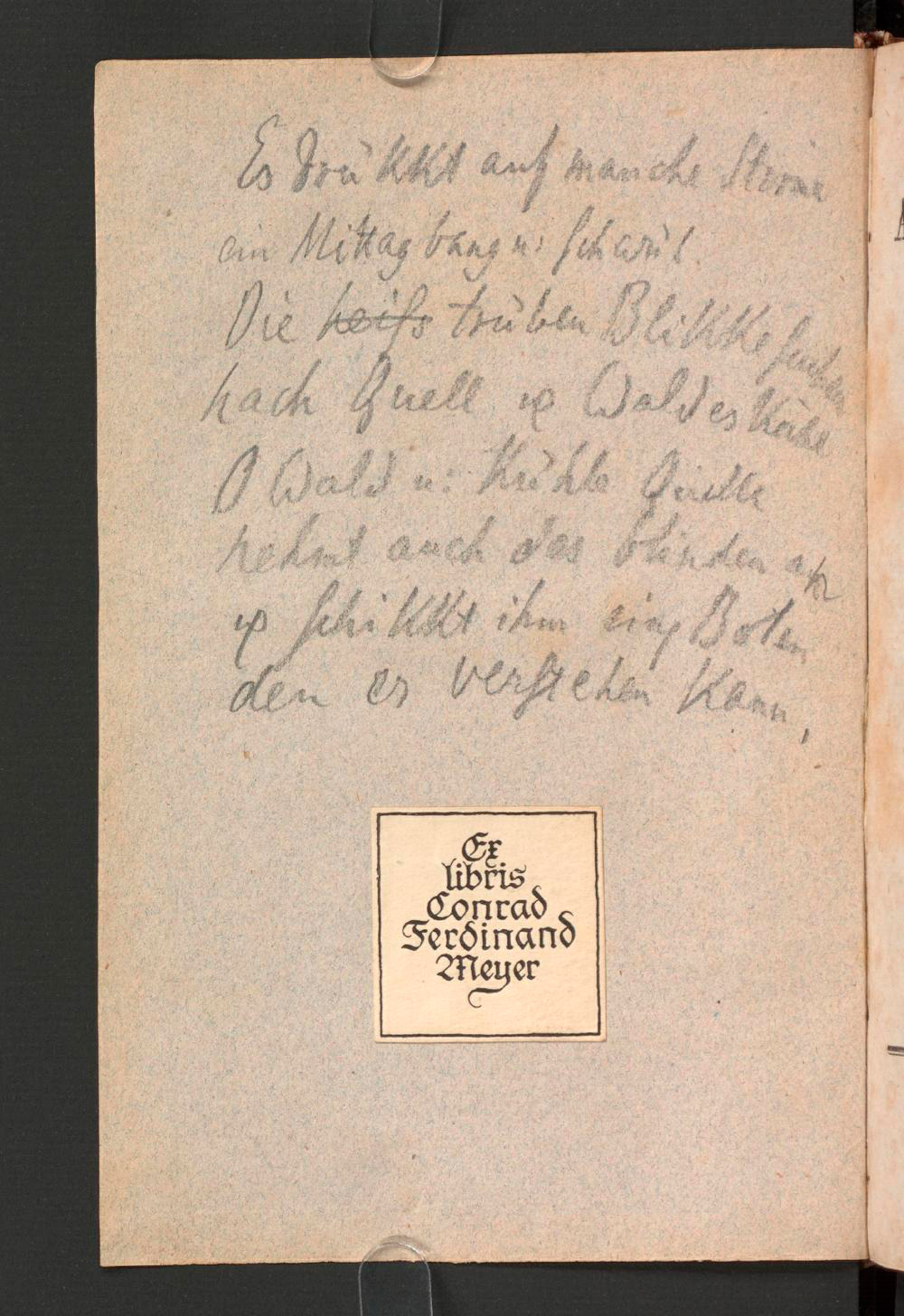

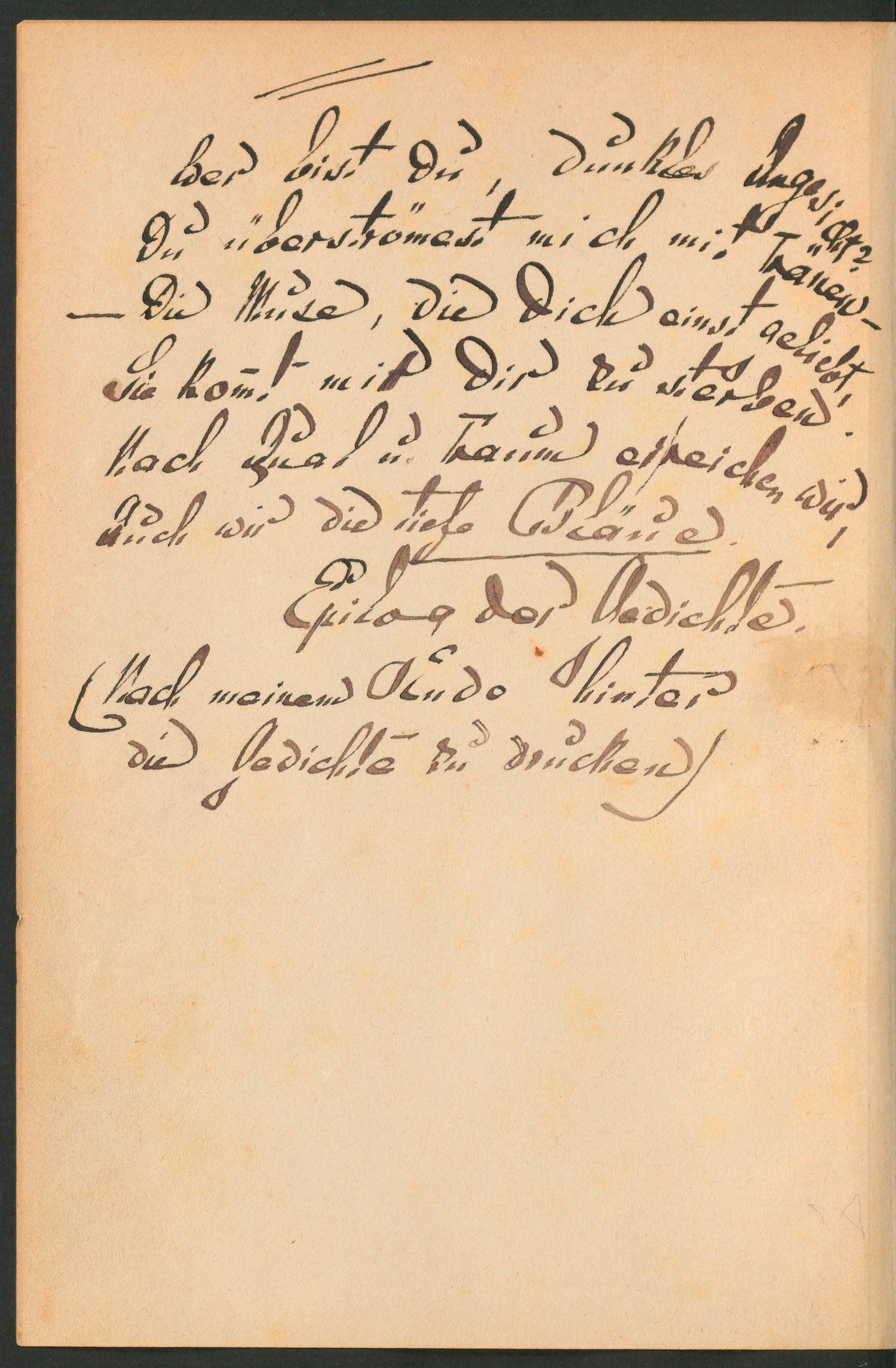

Weitere interessante handschriftliche Einträge von C.F. Meyer selbst finden sich in Exemplaren seiner eigenen Bücher, die er teilweise verschenkt und gleichzeitig mit Korrekturen versehen hat: So brachte er in einem Exemplar zur dritten Ausgabe seiner «Gedichte», das er seiner Frau geschenkt und gewidmet hat, je eine Korrektur zu den zwei Gedichten «Der trunkene Gott» und «Der Botenlauf» an, und in einer anderen Ausgabe dieser Gedichte findet sich auf dem Vorsatzblatt ein Sechszeiler ohne Überschrift, beginnend mit dem Vers «Wer bist du, dunkles Angesicht?», worunter steht: «Epilog der Gedichte (Nach meinem Ende hinter die Gedichte zu drucken)».

Es ist bekannt, dass Meyer Zeit seines Lebens an seinen bereits veröffentlichten Gedichten weiterarbeitete, neue Gedichte zu bestehenden Gedichtsammlungen hinzufügte und andere strich. Das oben genannte letzte Gedicht, das der Autor explizit erst nach seinem Tod in ebendiesem Gedichtband am Schluss abgedruckt haben wollte, verleiht dem ganzen Gedichtband einen deutlich schwermütigeren Abschluss. Dieser Wunsch wurde allerdings erst 1958, also ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod, in einer historisch-kritischen C.F. Meyer-Ausgabe berücksichtigt.

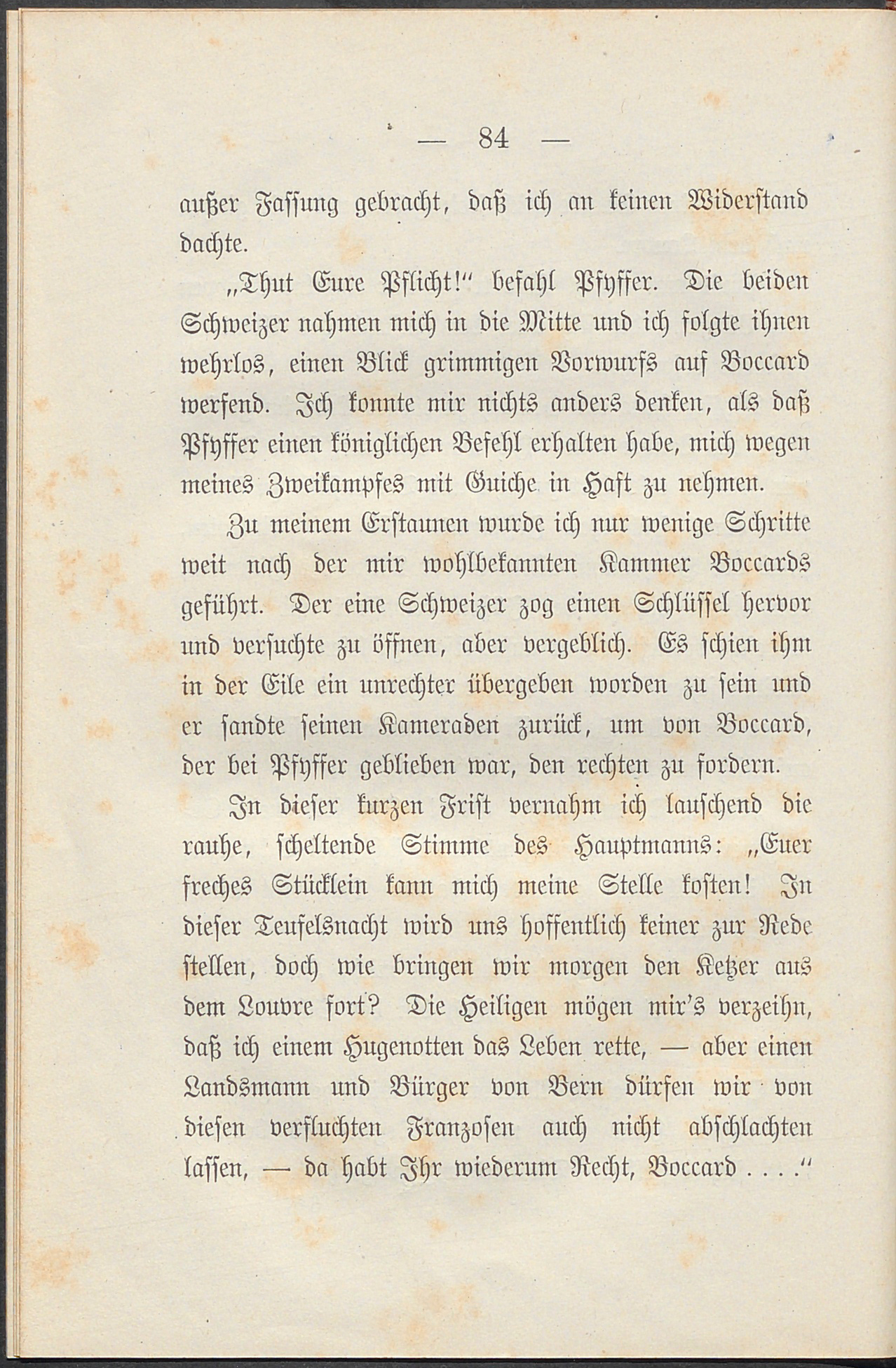

Nicht nur an den Gedichten, sondern auch an den Prosawerken wurde nach dem ersten Druck weitergearbeitet: in der digitalen Privatbibliothek befindet sich eine Erstausgabe von C.F. Meyers Novelle «Das Amulet» von 1873, in der er zahlreiche Druck-, Komma- und Darstellungsfehler anstrich, aber auch ganze Passagen änderte, woraufhin in den darauffolgenden Auflagen der Text anders lautete. Nicht alle diese Verbesserungen fanden jedoch ihren Weg in die späteren Ausgaben, wie ein Vergleich einer Passage aus der dritten Auflage von «Das Amulet» aus dem Jahr 1882 zeigt: in ein und demselben Satz wurde eine Änderung übernommen, eine andere jedoch nicht:

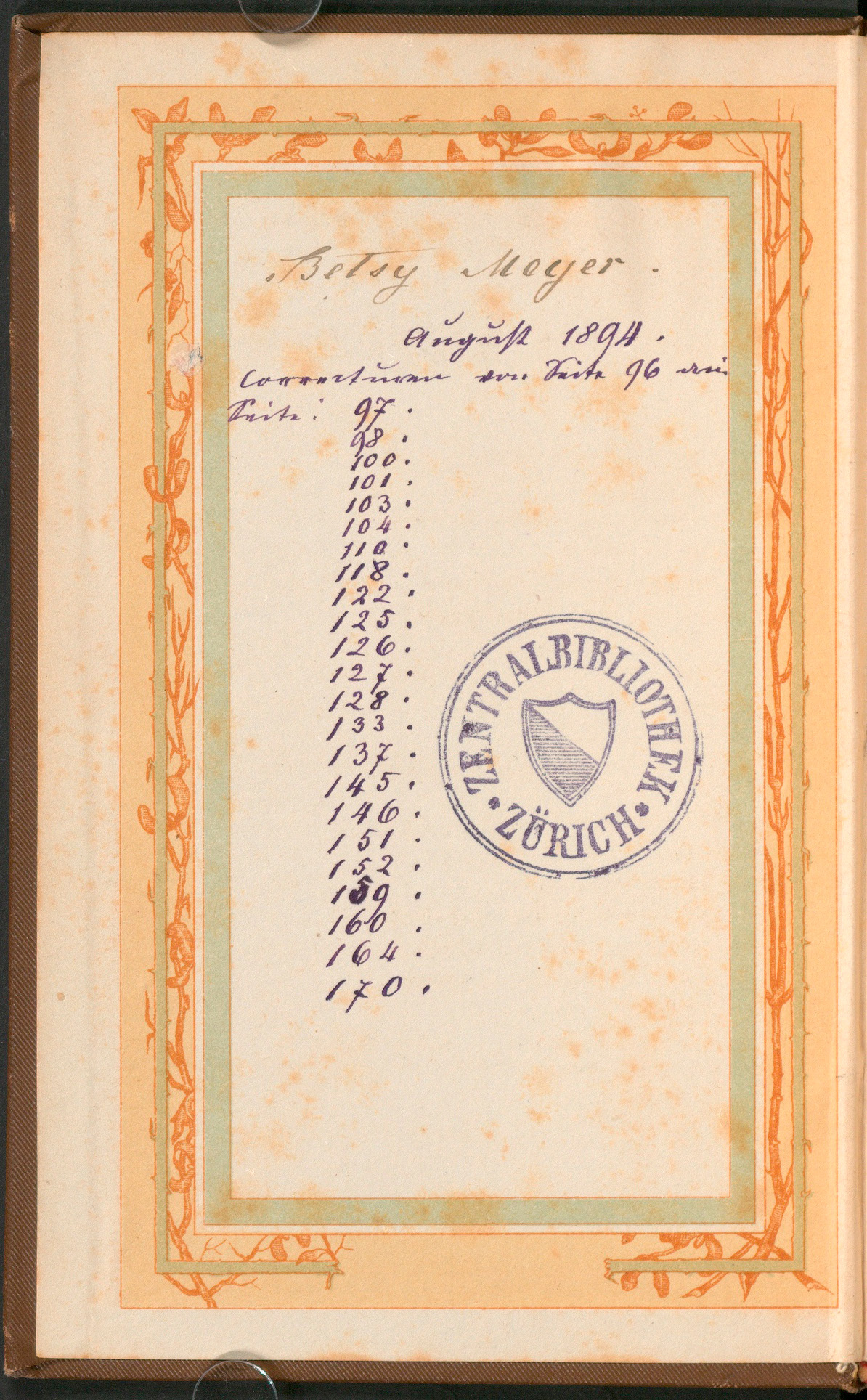

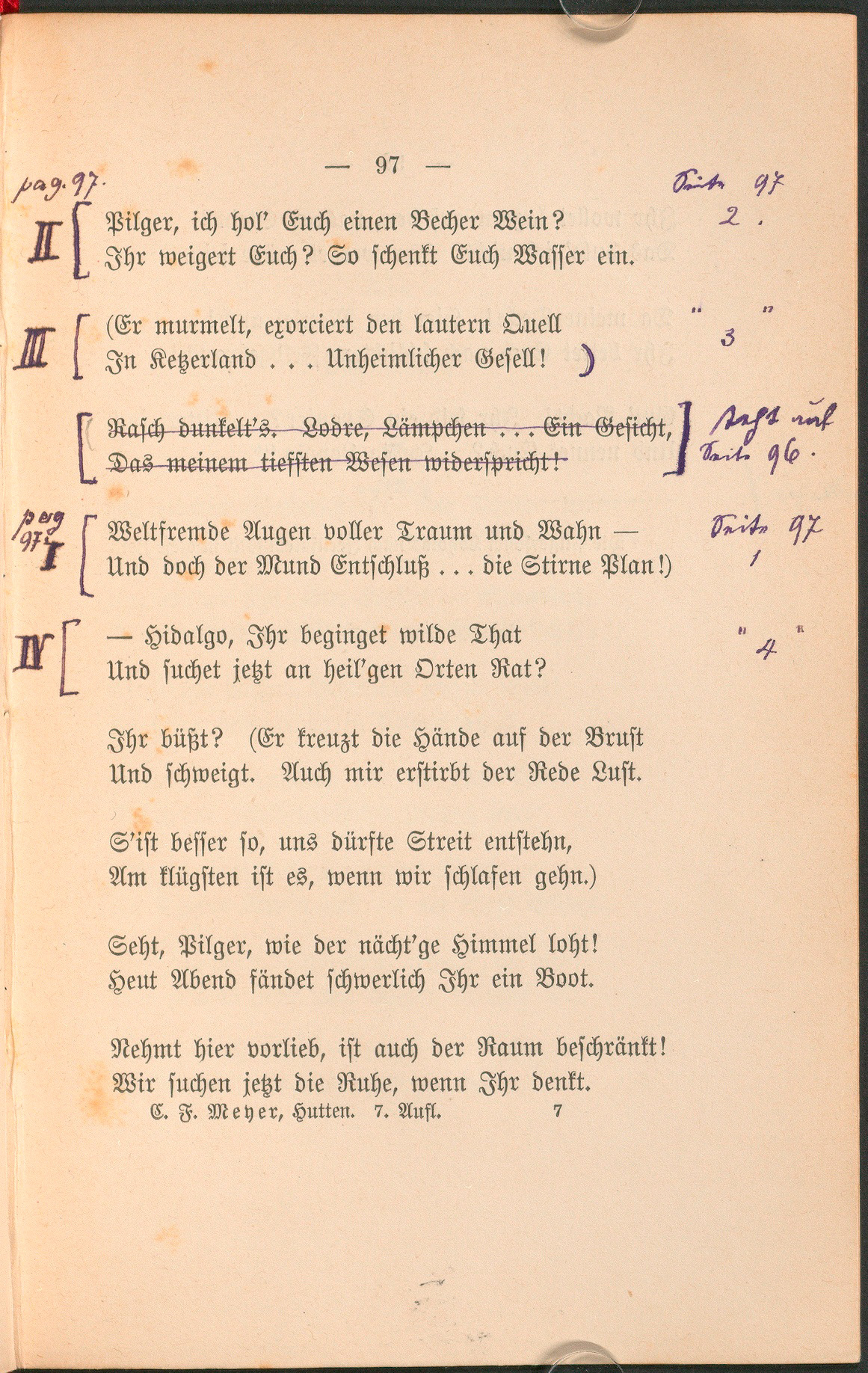

Weitere aufschlussreiche handschriftliche Eintragungen sind diejenigen, die C.F. Meyers Schwester Betsy Meyer in den Werken ihres Bruders angebracht hat. Es ist heute unbestritten, dass Betsy Meyer einen wesentlichen Anteil an den Dichtungen ihres Bruders hatte; an den folgenden Eintragungen in einer Ausgabe der siebten Auflage von «Huttens letzte Tage» lässt sich etwas davon erahnen:

Die letzte Besonderheit aus C.F. Meyers Bibliothek, die hier genannt werden soll, ist ein militärtheoretisches Werk von Flaminio della Croce aus dem Jahr 1617: es enthält einen Besitzeintrag von keinem geringeren als dem historischen Bündner Militärführer Jörg Jenatsch (1596-1639), dem Protagonisten des historischen Romans «Jürg Jenatsch», einem der bekanntesten Werke C.F. Meyers. Der Besitzeintrag lautet: «Georgius Jenatius me jure possidet» - «Georgius Jenatius besitzt mich [das Buch] rechtmässig».

C.F. Meyer hat diesen Besitzeintrag in seiner Novelle «Der Schuss von der Kanzel» literarisch verwertet, allerdings platzierte er diesen dort in einer Ausgabe der Odyssee, über welche die fiktiven Figuren General Wertmüller und Pastorenkandidat Pfannenstiel sprechen.

Die Privatbibliothek Conrad Ferdinand Meyers gibt somit Aufschluss über eine ganze Reihe von Lese-, Schreib- und Sammelgewohnheiten des Schriftstellers, und mit der Digitalisierung verfügt nun sowohl die Forschung als auch ein interessiertes Laienpublikum über ein leicht zugängliches Instrumentarium, um weitere Erkenntnisse literaturhistorischer und biographischer Art zu gewinnen.

|

|

Abteilung Plattformen und Daten |